據報道,今年全國高校畢業生將達到630萬人,比去年增19萬人,為歷年之最,就業形勢非常嚴峻。人保部門表示,去年高校畢業生就業率為87%,今年力爭使應屆高校畢業生離校時就業率達到70%左右,當年底總體就業率達到80%以上。考慮到畢業生的就業單位層次和畢業生群體龐大的現實,實現這樣的目標有一定難度,高校畢業生就業仍是所有就業群體中就業的難點。

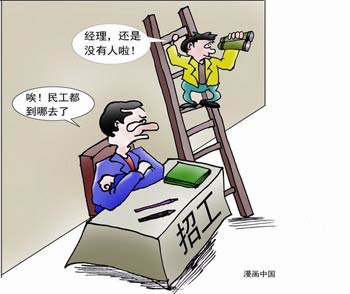

與此相反的是,春節后,沿海地區出現了“民工荒”。這邊就業難,那邊卻招不上工,這不是很矛盾嗎?以往鬧“民工荒”只是在經濟蕭條的時候出現,可最近經濟逐漸回暖,反而出現“民工荒”真讓人不可思義。據說,珠江三角洲某地的招聘會雖“轟轟烈烈”,但進場總人數寥寥無幾,和大學生招聘會的人山人海相比,簡直是天壤之別。

為什么會出現“民工荒”與大學生“就業難”并存的現象?民工真的“荒”了嗎?其實民工一點都不“荒”,“荒”的是人的心態。事實上,導致“民工荒”的罪魁禍首,主要是因為民工在城市的工資待遇過低,還經常會受到各種歧視。在經濟大面積回暖之后,對于某些農村剩余勞動力來說,不再向往城市了。家門口的收入即便是低了些,但是可以活得更有尊嚴。可見,“民工荒”的出現,正是企業貪小便宜的結果,用“揀了芝麻、丟了西瓜”來形容并不過份。

有數據顯示,大學畢業生總體就業率大約是六成左右,就是說有四成的大學生一走出校門就成了失業青年。企業既然找工難,為什么不去錄用這些有知識的人才,而四處大叫“民工荒”呢?答案很簡單,企業并不是真正招不到工,而是想找只需支付低廉工資的農民工。在現行政策下,雇用大學生就意味著要支付更高的勞動成本,加之企業對大學生所提供的勞動效率怎么樣心里沒底,這在客觀上也加大了大學生就業的難度。

本來,從付出了高昂教育成本的角度上講,大學生要求高一點的工資也是理所應當。可在這種只想找低價位、效率高的勞動力的思維模式下,大學生就業本來就難,再想要高工資只能是白日做夢了。

學不能致用,才不能發揮,許多大學生只好繼續當“啃老族”,望“就”興嘆而無可奈何。如:被譽為“血汗工廠”的富士康集團,作為連蟬中國第一出口大戶并躋身全球500強的一家“高新科技企業”,員工超過14萬,但也并不怎么需要科研人才,而是雇傭了大量“基本工資500左右”的廉價女工。這只是大學生就業難的一個縮影,但也是最好的例證。

中國的企業,竟然“不敢用”高等教育培養出來的人才,致使普及率并不高的高等教育群體出現了過剩的局面,甚至出現了所謂的大學畢業生“零工資”就業現象。因此,“民工荒”的出現,無疑是對大學生“就業難”的一種諷刺。

所以說,真正“荒”的不是民工,而是人的心態。我們的企業如果能夠擺正心態,從長計議,把目光放遠些,消除對大學生的偏見,為大學生的就業盡量拓寬渠道,或許“民工荒”只是暫時的,風雨過后就會見彩虹。否則,最后吃虧倒霉的恐怕還是企業自己。

(來源:荊楚網 編輯:陳丹妮)